Learning from Alzheimer's Disease

Lara Keuck

Tatsächlich ist sich ein Großteil der heutigen Wissenschaftlerinnen und forschenden Ärzte dahingehend einig, dass trotz bislang ausbleibender therapeutischer Erfolge die vielen Forschungsvorhaben der letzten drei Jahrzehnte entscheidend zu einem besseren Verständnis der Alzheimer-Krankheit beigetragen haben. Zwar konnten Heilsversprechen nicht eingelöst werden, aber man habe dennoch - oder gerade deswegen - viel gelernt. Narrative des Lernens mögen Forschungsförderungsrhetorik sein, doch spiegeln sie auch ein Verständnis von wissenschaftlichem Wissen wieder, das stärker auf die Graustufen zwischen Wissen und (noch-)nicht-Wissen als auf unmittelbare „magic bullets“ abzielt. Vor diesem Hintergrund versucht das Forschungsprojekt „Learning from Alzheimer’s disease“ anhand zeithistorisch einzuordnender Geschichten des Lernens den Bedeutungsverschiebungen und -vervielfältigungen der Krankheit nachzuspüren.

Collins Verweis auf die Alzheimer-Krankheit als Beispiel für „Volkskrankheiten“ wirft noch weitere Fragen hinsichtlich der Epistemologie des Exemplarischen auf. Wie wurde die Alzheimer-Krankheit zu einem paradigmatischen Fall, an dem stellvertretend die Möglichkeiten und Grenzen von biomedizinischen Erklärungen und psychiatrischen Klassifikationen diskutiert wurden? Vor dem Hintergrund der Heterogenität dessen, was als Alzheimer-Krankheit im langen 20. Jahrhundert verstanden wurde und verstanden wird sowie der Vielfalt der disziplinären Zugriffe auf die Krankheit stellt sich in doppelter Hinsicht die Frage nach dem Exemplarischen: Inwiefern und auf welche Weisen wurde die Beispielhaftigkeit der Alzheimer-Krankheit in den jeweils eigenen Bezugskontexten der diversen (wissenschaftlichen) Gemeinschaften in Frage gestellt, übernommen oder neu konstituiert? Und auf welche konkreten „Exemplare“ - Einzelfälle und Patientenpopulationen, Tiermodelle und andere „Forschungsgegenstände“ - haben sich die entsprechenden Konzepte der Alzheimer-Krankheit gestützt? Wie wurde dabei mit früheren Exemplifizierungen in späteren Beschreibungen verfahren?

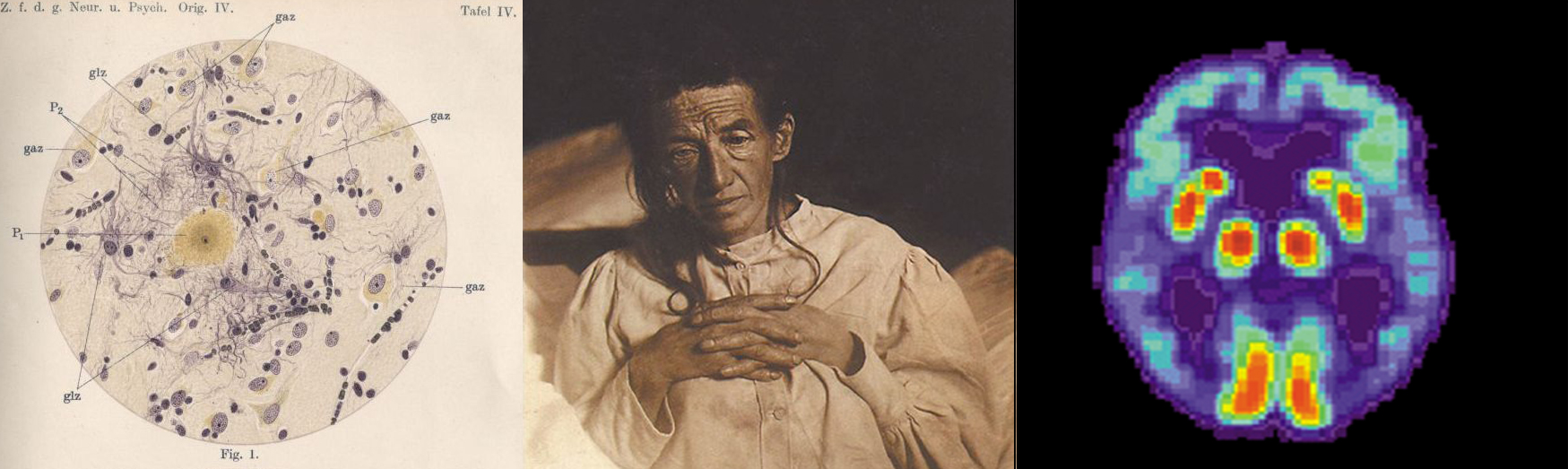

Sowohl bei Geschichten des Lernens als auch bei der (Re-)Konstitution von Exemplaren tritt die „Rückschau“ als wissenschaftliche Praktik hervor: Frühere Forschungen werden re-evaluiert, neue Hypothesen und Experimentalsysteme werden in eine Traditionslinie oder umgekehrt in Opposition zu älteren Beschreibungen gestellt. Für die Alzheimer-Krankheit waren Praktiken der Retrospektion zudem über den Großteil des 20. Jahrhunderts eine zentrale Voraussetzung, um diese Krankheit überhaupt als Differentialdiagnose zu positionieren und deren Ätiologie als „organische Hirnerkrankung“ näher zu bestimmen. Zu nennen sind hier insbesondere post mortem Untersuchungen, um daraus Rückschlüsse über die pathologischen Vorgänge im Gehirn der Patienten zu ziehen. Praktiken der Retrospektion sind mit besonderen Ökonomien der Zeitlichkeit verbunden (die der Prognose und Prädiktion gegenübergestellt werden können). Rezente Überprüfungen und Neubewertungen des „Materials“ aus alten Krankenakten und histologischen Schnitten, retrospektive Diagnosen lang verstorbener Familienmitglieder für humangenetische Untersuchungen sowie die gebräuchliche Praktik, Angehörige über vergangene Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen von Patienten zu befragen, zeigen, dass Praktiken der Retrospektion auch in heutigen Zugriffen auf die Krankheit bzw. auf Patientinnen eine wichtige Rolle zukommt. Hier stellt sich zum einen die Frage, wie sich diese (und andere) sehr unterschiedlichen Praktiken der Retrospektion zueinander verhalten. Zum anderen ist zu fragen, wie sich der Stellenwert von Rückschau zu Vorschau (Prognose und Prädiktion) im Laufe des Untersuchungszeitraums verändert hat und woran sich dies zeigt.